ア行

アキノノゲシ

分類はキク科アキノノゲシ属アキノノゲシになります。

花言葉は優美な心、清らかな愛、純粋な心等で、美しい花や薬効から連想されて付けられたのではないかと言われています。

レタスの仲間になり、アク抜きした若葉や若い芽は油炒めなどにして食べる事ができ、昔は飢餓を救う救荒植物とされ、不眠や利尿作用、鎮痛作用、胃腸の働きを整える、消化促進等に効果があるとされています。

人体への毒性はほとんどない植物とされていますが、過剰摂取や個人差でアレルギー反応が出る事があるようなので、取り扱いには注意して下さい。

アメリカフウロ

分類はフウロソウ科フウロソウ属アメリカフウロになります。

小さい可愛らしい花を咲かせ、長い期間楽しむ事ができる植物です。

戦後に牧草等に種子が混ざって日本に入ってきたと言われている帰化植物です。

ネイティブインディアンが薬草として使用したとされている植物で、葉、茎、根を食べる事ができます。

効能としては、消毒、収れん作用、強壮があり、胃腸炎、内出血、月経過多の治療に使用される事があるそうです。

特に毒はないのですが、タンニンが多いので食べ過ぎるとお腹を壊す可能性があります。

アレチハナガサ

分類はクマツヅラ科クマツヅラ属アレチハナガサになります。

花言葉は心を奪われる、芯が強いです。

前者は淡い紫色の美しい花にみとれてしまう様子が由来となっており、後者は風が吹いても折れずにいる様子が由来となっているようです。

育てるのに手間がほとんどかからないので、ガーデニング初心者の方にも育てやすい植物になります。

増え過ぎて在来種に影響が出てしまう事があるので、育てられる際は増えないように十分に気を付けて、楽しむようにしましょう。

エノコログサ

分類はイネ科エノコログサ属エノコログサになります。

世界中の温帯地域が原産で、日本では夏から秋にあぜ道等で見られます。

名前の由来は犬の子が転じてエノコログサと呼ばれるようになったとも言われていますが、一般的にはネコジャラシの名前で深く浸透しています。

栗の原種で食用にする事もできるそうで、大きくなったエノコログサを脱穀し(手でこすったり、穂を叩く)、毛を分けて(ふるいにかけたり、水に浮かせて毛を分ける)、フライパン等で炒め、香ばしい匂いがすれば調理終了のようです。

農薬の心配等があるので、採取する場所には気を付けるようにしましょう。

オヒシバ

分類はイネ科オヒシバ属オヒシバになります。

代表的雑草であるオヒシバは繁殖力、耐久力がとても高く、道端や公園等で自生しています。

8~10月頃に開花し、少ない栄養で成長する一年草です。

草丈は30~80㎝程になり穂の形が特徴的なので、田んぼ道等を散歩しているとすぐに見つける事ができます。

名前の由来は夏日に良く育ち、踏まれても絶えない事やメヒシバ属の植物と比べて穂が太くたくましい事から付けられたそうです。

別名をチカラグサとも言い、根、茎共に手で引き抜こうとしても、簡単には切れない事からこう呼ばれているそうです。

≪送料無料≫プロも愛用の人気植物活力液!全ての植物にオススメ。

植物を超元気にする天然植物活力液「HB-101」。

植物本来の力を最大限に引き出せます。

カ行

キランソウ

分類はシソ科キランソウ属キランソウになります。

春に山野や道端等で見られるキランソウは、園芸種としてアジュガの名前で流通しているセイヨウジュウニヒトエの仲間になります。

別名をジゴクノカマノフタと呼ばれており、昔、万能な薬草されていた事が名前の由来になっているようです。

地面を這うように成長し、地獄の釜に蓋をして死者を通さない位だという意味あいがあるようです。

葉は株元からロゼット状に広がり、春頃に花茎は伸ばさずに葉の上に小さな紫色の花を咲かせます。

花が可愛いので人気がある植物になります。

ゴキヅル

分類はウリ目ウリ科ゴキヅル属ゴキヅルになります。

川べり等の浅い水中や湿った草地に自生しているツル性の一年草で、河川周辺の開発等で数が少なくなってきています。

実の形状が御器(合器)のような変わった形をしていることから、この名前が付けられたそうです。

御器とは蓋の付いている高級なお椀の事で、元は仏教用語のようです。

実は非常に面白い構造になっており、中央辺りに切れ目のような線が付いており、そこから割れて二つの種子が落下する仕組みになっています。

コスモス

分類はキク科コスモス属コスモスになります。

名前はギリシャ語のkosmos(調和、秩序、美しい)に由来しているそうです。

秋を代表する花の一つで、風にそよぐ姿はとてもはかなく美しいです。

こぼれ種で翌年に花をつける程強靭で育てやすい花なので、ガーデニング初心者の方にもおすすめです。

コバンソウ

分類はイネ科コバンソウ属コバンソウになります。

小判のように見える特徴的な穂をもっています。

また、俵にも似ていることからタワラムギとも呼ばれております。

イネ科の植物が花粉症の原因になると言われているので、イネ科のコバンソウが理由でアレルギーの原因になるのではないかとも言われています。

穂の部分は生のまま食べる事ができるそうで、乾煎りすると美味しいそうです。

≪送料無料≫プロも愛用の人気植物活力液!全ての植物にオススメ。

植物を超元気にする天然植物活力液「HB-101」。

植物本来の力を最大限に引き出せます。

サ行

シャガ

分類はアヤメ科アヤメ属シャガになります。

春に白い花に青い斑点が入っている綺麗な花を咲かせます。

湿った森林等に自生している常緑多年草になり、葉には厚みがあり強い光沢があるので花の咲いていない時期も見栄えがします。

お庭では半日蔭の少し乾燥した土に適しているので、下草として昔から親しまれています。

シラン

分類はラン科シラン属シランになります。

古くから親しまれている植物で、寒さ・暑さに強く、丈夫で育てやすい種類になります。

気温が下がってくると葉は落ちてしまいますが、春の暖かい季節になると新芽が出てきて葉を茂らせてくれます。

シロツメクサ

分類はマメ科トリフォリウム属シロツメグサ(クローバー)になります。

マメ科の常緑多年草で、牧草や公園・河川敷等で芝生の代わりに使用される事もあります。

葉色が鮮やかなものや葉に模様があるもの、全て四つ葉のもの等、園芸品種も多く観賞用として栽培されたりしています。

名前の由来は江戸時代にオランダから輸入されたガラス製品の詰め物として使用されていた事からツメクサと呼ばれるようになったそうです。

スイセン

分類はヒガンバナ科スイセン属スイセンになります。

早春に花を咲かせ春の訪れを告げる球根植物で、白・黄色・ピンク・緑・オレンジ等と様々な花の色があります。

品種により1本の茎から1本の花が咲くものや、何本も花を付けるものもあり、園芸品種の数は数万品種もあるといわれています。

スギナ

分類はトクサ科トクサ属スギナになります。

春の風物詩であるツクシを生やすシダ植物になります。

鍋に入れ弱火で煮だして作る、スギナ液はうどんこ病・さび病・べと病等を予防する殺菌剤になるので、無農薬栽培や有機栽培に利用する事ができます。

また、ツクシは春の季語にもなっており、春の味覚として昔から親しまれてきました。

ススキ

分類はイネ科ススキ属ススキになります。

秋を象徴する植物として日本でも、十五夜の飾りや、花鳥画等古くから親しまれてきました。

日当たりの良い場所に、平地から高原、草原、空き地、道端等、幅広く自生しており、多様な植物が自生する礎となります。

穂の銀色に光っている部分は芒(のぎ)と呼ばれており、種が出来る部分になります。

病気や害虫に対処する必要がなく、耐寒性も高いので育てやすく、ガーデニング初心者の方にもおすすめです。

花粉症の原因になる植物になるので、イネ科植物のアレルギーがあり、秋に症状が出る方は栽培を避けた方がよいでしょう。

≪送料無料≫プロも愛用の人気植物活力液!全ての植物にオススメ。

植物を超元気にする天然植物活力液「HB-101」。

植物本来の力を最大限に引き出せます。

タ行

タチツボスミレ

分類はスミレ科スミレ属タチツボスミレになります。

山地の斜面や道端に自生しており、花は淡紫色です。

4~5月位に花を咲かせ、植物体が小さいのでその姿はとても可愛らしいものがあります。

チドメグサ

分類はウコギ科チドメグサ属チドメグサになります。

常緑の多年草で、名前の由来はケガをした時に傷口にすりこむと、血が止まる事から名付けられたそうです。

葉には光沢があり、グランドカバーや水槽の水草やアクアリウム等に利用されます。

ツツジ

分類はツツジ科ツツジ属ツツジになります。

古くから日本の山地で自生しており、日本人に古来から親しまれています。

又、数多く品種改良されたものもあり、世界中でも観賞されています。

ツユクサ

分類はツユクサ科ツユクサ属ツユクサになります。

東アジアの温帯に広く分布する一年草で6月~9月頃に小さな可愛らしい青い花を付け、和歌でも詠まれており、古くから親しまれている植物になります。

名前の由来は諸説ありますが、朝露を浴びながら咲く様子や、朝咲いて昼前にしぼむ朝露のように儚い様子、露を保つ草等と言われています。

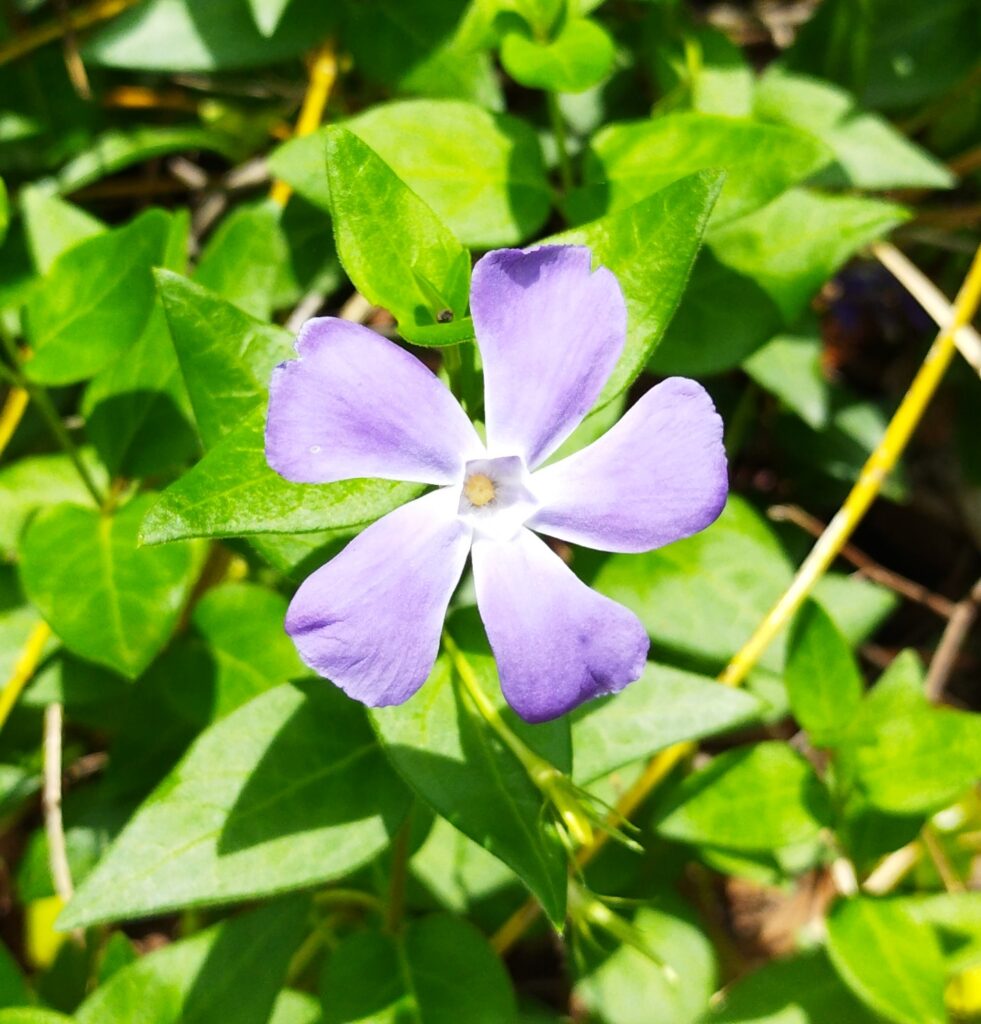

ツルニチソウ

分類はキョウチクトウ科ツルニチソウ属(ビンカ属)ツルニチソウになります。

茎が地表を這い節から根を下ろして広がるので、グランドカバーや吊り鉢の縁から垂らしたり、長いつるを生かして多くの観賞方法でたのしまれています。

ツワブキ

分類はキク科ツワブキ属ツワブキになります。

海沿いの草原や崖地、林等に自生する常緑の多年草です。

葉は丸い形の革質でツヤがあり、直径20㎝程になります。

斑入りや八重咲、丁字咲き等の園芸品種が栽培され、花の色も黄色・クリームホワイト・朱色・レモン色等の様々な品種があり、洋風の雰囲気のお庭にも合うものもあります。

秋に咲く花だけではなく、斑入りの葉や獅子葉等も1年中庭で観賞ができ、食用としても栽培され、古くから親しまれてきました。

≪送料無料≫プロも愛用の人気植物活力液!全ての植物にオススメ。

植物を超元気にする天然植物活力液「HB-101」。

植物本来の力を最大限に引き出せます。

ナ行

ナガミヒナゲシ

分類はケシ科ケシ属ナガミヒナゲシになります。

開花時期は4~5月頃で可愛らしい花を咲かせます。

花言葉は平静、慰め、癒しで、可憐な姿に合っている花言葉です。

日本に入ってきた経緯ははっきりと分かっていませんが、観賞用の花に混ざってきたのではないか、輸入の穀物に種が紛れ込んでいたのではないかという説があります。

花が終わってから付く実には小さな種が一房あたり1000~2000個入っているので、繁殖力がとても強く、在来種等に影響を及ぼす可能性があるので、育てる場合は増えないように十分に注意して楽しむようにしましょう。

ナガミヒナゲシは一年草なので、何もしなくても秋には枯れ、根が残っていてもそこから翌年に生える事はありません。

種子で増えていく植物なので、花を楽しんだ後、実ができる前に刈り取ってあげましょう。

刈り取る際は葉茎を傷つけた時に出てくる黄色の乳液に毒性があり、肌に触れるとかぶれたり腫れたりするので、直接触れたり、口に入る事がないように注意して下さい。

実に毒性があるので食べないように注意して下さい。

ナズナ

分類はアブラナ科ナズナ属ナズナになります。

20~40㎝程の高さになり、2~6月頃にロゼッタ状の葉の中心から茎を伸ばし、先端の方に直径3㎜程の4枚の白い花弁を持つ花を沢山付けます。

別名をぺんぺん草と言い、古くから親しまれてきました。

日本では七草のひとつになっており、荒れ地等でも元気に成長する強靭な植物にあやかり、無病息災を願う草花とされています。

ニワゼキショウ

分類はアヤメ科ニワゼキショウ属ニワゼキショウになります。

名前の由来はセキショウというサトイモ科の植物に似ていることから名付けられたそうです。

明治時代に日本やってきて、野生化した帰化植物になります。

剣形をした10㎝程の草丈で5~6月頃に5㎜から1㎝程の、赤紫色、白、ピンクの可愛い小さな葉を咲かせます。

ノゲシ

分類はキク科ノゲシ属ノゲシになります。

4~5月頃、9~11月頃に黄色い花を咲かせ、日本中の道端や空き地等、人が住む地域に多く自生しているタンポポに似た植物です。

タンポポに比べ背が高くすらっとしており、タンポポと同様に綿毛を付けるのですがタンポポ程ふんわりとはしていません。

花言葉は悠久、見間違っては嫌、旅人です。

名前の由来は葉の形がケシに似ている為にノゲシと名付けられたそうですが、ケシ科の植物とは別の植物になり、ケシのように一気に繁殖する事もありません。

ノゲシは食べる事ができ、葉を炒め物に混ぜたり、煎じてお茶にしたり、蕾を酢漬け等にする事ができるそうです。

独特の苦みがある為、子供には不向きかもしれません。

しかし、その苦み成分は安眠に良いとされており、イヌリンという成分が入っている為、糖尿病改善にも期待され、咽頭炎やヤケド、健胃にも良いとされているそうです。

ノビル

分類はヒガンバナ科ネギ属ノビルになります。

ネギやニラのような香りと辛さ、ラッキョウに似た味がする人気の春の野草です。

白い球根の部分や、葉・茎も食べる事ができ、刻んで薬味として使用したり、みそ汁や天ぷら等、料理に幅広く使われています。

ノビルと似ていて有毒な植物もある為、誤って採取しないように気をつけましょう。

確認の方法は、葉を折りニラのような匂いがあるかを確かめたり、球根の形が丸ければノビル、フラスコのように先が尖っていればスイセンになります。

スイセンは毒性が強く、海外では死亡例もあるので注意が必要です。

見分けがつかない場合は安全の為に口にしないようにしましょう。

≪送料無料≫プロも愛用の人気植物活力液!全ての植物にオススメ。

植物を超元気にする天然植物活力液「HB-101」。

植物本来の力を最大限に引き出せます。

ハ行

ヒオウギ

分類はアヤメ科アヤメ属ヒオウギになります。

以前は独立したヒオウギ属として分類されていたのですが、近年アヤメ科の花として再分類されました。

日本にも自生している夏咲きの植物で、厚みのある剣状の葉が重なり、扇を広げているように見える事からこの名前が付けられたそうです。

古くから庭植えや生け花の材料として親しまれ、生け花向きの品種等、様々な種類があります。

花は一日で終わりますが、次から次へと咲き続け、花後に種をつけます。

種は暫く落ちずに残り、花材として利用されています。

一般的な流通ではヒオウギ、ダルマヒオウギの名前で出回り、斑入りの葉の品種もありますが、そちらはやや育てるのが難しいようです。

ヒガンバナ

分類はヒガンバナ科ヒガンバナ属(リコリス属)ヒガンバナになります。

球根植物のひとつで、秋のお彼岸頃にカールした放射状の細い花びらをした花を咲かせ、古くから日本に自生している花です。

欧米では育てやすい事から、観賞用植物として楽しまれています。

花色は赤・白・黄色・オレンジ・ピンク・紫等様々な色があり、光沢のある花弁がとても綺麗で、園芸品種も多くつくられています。

暑さ寒さにも強く、大変育てやすい植物になるので、ガーデニング初心者の方にもおすすめです。

ヒメイタビ

分類はバラ目クワ科イチジク属ヒメイタビになります。

湿度が高い環境にも順応し、テラリウムに入れると雰囲気が出るのでよく利用されます。

コンクリートブロックに這わせて覆う等、民家の緑化にも利用されたりします。

ヒメコバンソウ

分類はイネ科コバンソウ属ヒメコバンソウになります。

漢字では姫小判草と書き、コバンソウに似ている小さな三角形の穂をつける事が、名前の由来になっているそうです。

小さな花が穂状に咲き、花穂を手に取って振るとかすかに音がする事から、スズガヤという別名もあります。

花言葉は私の心に気が付いてで、振るとかすかに音がする様子が由来になっていそうです。

穂をドライフラワーにする事で、長期保存が可能になり、花瓶やアレンジメントへの生け花、リースやドライフラワーアートの材料として利用できます。

庭園や花壇での栽培に向いており、切花としても人気がある植物です。

ヒメリュウキンカ

分類はキンポウゲ科キクザキリュウキンカ属ヒメリュウキンカになります。

イギリスやヨーロッパ大陸の山地や林床に自生する山野草になります。

とても丈夫で日本全国でも自生している帰化植物で、初心者にも育てやすい種類になります。

花は黄色の一重咲きが基本種ですが、白色や八重咲、葉は形や模様が違うもの等、様々な品種があります。

日本のリュウキンカという植物に似ている為、ヒメリュウキンカと呼ばれていますが、リュウキンカとは種類が異なる植物になります。

ヒルザキツキミソウ

分類はアカバナ科マツヨイグサ属ヒルザキツキミソウになります。

繊細な薄い花びらに、可愛らしい淡いピンク色の花を咲かせます。

花の見ごろは5~7月頃で、手間がかからず初心者の方にも育てやすい植物になります。

ヒロハフウリンホオズキ

分類はナス科ホオズキ属ヒロハフウリンホオズキになります。

江戸時代の末期に飼料に混じって日本に入ってきたと言われており、土壌を選ばずに成長し、荒れ地、林縁、道端、牧草地、畑等で自生しています。

葉の幅が広く、フウリンのような果実を付ける事からこの名前が付けられたそうです。

増え過ぎて畑などに被害が出てしまうので、育てられる際は増えないように十分に気を付けて、楽しむようにしましょう。

ホシアサガオ

分類はヒルガオ科サツマイモ属ホシアサガオになります。

熱帯アメリカ原産のつる性の一年草で、第二次世界大戦後に輸入食品に混ざって日本に入ってきたと言われています。

現在は関東地方以南の道端や草地に自生しており、名前の由来は花が星形でアサガオの仲間でであることからこの名前が付けられたそうです。

花の大きさは直径1.5㎝程で、ミニチュアのアサガオのようでとても可愛らしいです。

増え過ぎて畑などに被害が出てしまう事があるので、育てられる際は増えないように十分に気を付けて、楽しむようにしましょう。

ホトケノザ

分類はシソ科オドリコソウ属ホトケノザになります。

別名をカンガイグサとも言い、ヨーロッパ・アジア・北アフリカが原産の一年草(越冬草)です。

日本にも帰化しており北海道を除く道端や田畑等で自生しています。

名前は一緒ですが、七草として食べられるホトケノザとは違う植物になるので、混同しないように注意しましょう。

七草として食べられるホトケノザはコオニタビラコという別名があり、基本的に葉の形・花の形・花の色等が異なる為、おそらく間違う可能性は低いと思います。

ポリゴナム

分類はタデ科イヌタデ属ポリゴナムになります。

そばの花によく似ている、可愛らしいピンク色の花を咲かせる多年草です。

葉は緑色で、秋は紅葉し、V字型に茶色の模様が入っています。

土の上を這うように広がり、夏の乾燥に強い為、グランドカバー等に人気があります。

≪送料無料≫プロも愛用の人気植物活力液!全ての植物にオススメ。

植物を超元気にする天然植物活力液「HB-101」。

植物本来の力を最大限に引き出せます。![]()

マ行

マメグンバイナズナ

分類はアブラナ科マメグンバイナズナ属マメグンバイナズナになります。

名前の由来は果実が相撲で使用する軍配に似ており、小柄な事から名付けられたそうです。

また、国内では神戸で初めて発見された事からコウベナズナという別名もあります。

春の七草やぺんぺん草で有名なナズナの近縁種になり、マメグンバイナズナもサラダやカナッペ、スープ等にして食べられているそうです。

耐寒性に優れておりやせ地でも育つことができるので、ガーデニング初心者の方にも育てやすい植物になります。

ミゾソバ

分類はタデ科イヌタデ属ミゾソバになります。

用水路や小川、沼、湖の側に自生しており、水の多い場所を好む植物で、茎や葉が四方に伸びて広がり地面を覆うように成長し、紅葉後に地上部が枯れる一年草です。

開花期には透き通るような白色とピンク色の小さな美しい花を咲かせます。

名前の由来は溝に生えており、蕎麦に似ていることから名付けられたそうで、別名は葉の形が牛の額に似ていることから、ウシノヒタイとも呼ばれています。

新芽や葉の柔らかい部分はおひたしや天ぷら等で食べる事ができ、乾燥させてお茶いする事もできるそうです。

また、薬草としても利用されていたようで、古くは新選組の副隊長土方歳三の生家が作っていた石田散薬という薬の原料にされていたそうで、打ち身、切り傷、捻挫、打撲と様々な効能が期待されていたそうです。

現在ではルチン、グロブリン、ビタミンが豊富に含まれている事から、高血圧、肥満、リウマチに効くとされています。

ミツバ

分類はセリ科ミツバ属ミツバになります。

日本料理に使用される上品な香りのする香味野菜で、吸い物に浮かべたり、おひたしや和え物、サラダ、卵とじ、酢の物、天ぷら等に幅広く利用されています。

名前の由来は1本の茎に3枚の葉が付く事から名付けられたそうです。

生育旺盛で手間があまりかからないので初心者の方でも育てやすい植物になります。

ムラサキカタバミ

分類はカタバミ科カタバミ属ムラサキカタバミになります。

淡い紫色の可憐な花をつける事から、江戸時代末期に観賞用として日本に持ち込まれ、繁殖力が強い為要注意外来生物に指定されています。

雨の日や、日が暮れると花びらを閉じる特徴があります。

名前の由来は夜などの日が当たらない時は葉をたたむ特徴があり、この状態が片方の葉が食べられたように見える事から、片喰(カタバミ)と呼ばれるようになったそうです。

100種類程の園芸種が存在し、簡単に成長させらる植物として人気を集めています。

ムラサキカタバミは増え過ぎて在来種に影響が出てしまう事があるので、育てられる際は増えないように十分に気を付けて、楽しむようにしましょう。

メマツヨイグサ

分類はアカバナ科マツヨイグサ属メマツヨイグサになります。

北アメリカが原産で、日本には1920年代に観賞用として渡来した帰化植物で、現在は道端や空き地、河原に自生しており、黄色の可愛らしい花を咲かせる野草です。

ネイティブアメリカンはこの植物を食用として利用していたそうで、殆どの部分が食べる事ができ、また根を薬草としてシップ等に使用していたそうです。

現在も種には効果や効能があるとされ、種子から抽出したオイルはスキンケア商品やボディケア、ハンドケア、メイクアップ商品等、様々なものに利用されているそうです。

増え過ぎて在来種に影響が出てしまう事があるので、育てられる際は増えないように十分に気を付けて、楽しむようにしましょう。

≪送料無料≫プロも愛用の人気植物活力液!全ての植物にオススメ。

植物を超元気にする天然植物活力液「HB-101」。

植物本来の力を最大限に引き出せます。![]()

ヤ行

ヤマフジ

分類はマメ科フジ属ヤマフジになります。

藤の花にそっくりですが、ヤマフジは山地の樹に巻き付き、淡い紫色の花を咲かせます。

フジと比べると花穂が15センチ~20センチ程短い事から、盆栽等によく利用されます。

葉は柔らかい毛で覆われシルクの様な質感があります。

育てられる際は、他の植物に巻き付き枯らせてしまう場合があるので注意が必要です。

ユキノシタ

分類はユキノシタ目ユキノシタ科ユキノシタ属ユキノシタになります。

山地の湿った場所に自生し、観賞用に庭、テラリウム等にも使用される、常緑の多年草になります。

脈に沿って縞模様の斑が入った丸い葉を付け、初夏に下の花びら2枚だけが大きな、5枚の白い花を咲かせます。

ランナーと呼ばれる細い枝を伸ばし、先端に新しい株を作り増えていきます。

春の山菜として天ぷら等で食され、薬用に用いられる事もあります。

ヨメナ

分類はキク科シオン属ヨメナになります。

名前の由来は若葉の香りや味が良く、見た目の優しさが由来になっているそうです。

別名はウハギ、オハギ、ヨメノサイとも呼ばれており、万葉の昔から親しまれている植物です。

若葉は香りが良く、混ぜご飯や天ぷら、お浸し等で食べる事ができるそうです。

ラ行

リュウキュウアサガオ

分類はヒルガオ科サツマイモ属リュウキュウアサガオになります。

沖縄県で多く生息していることが名前の由来になっているそうです。

アサガオに比べると生命力が強く、花の色が時刻と気温によって変化し、早朝は青色、午後からは紫色に変化する珍しい性質を持っており、ベランダやお庭のガーデニングとしても人気があります。

≪送料無料≫プロも愛用の人気植物活力液!全ての植物にオススメ。

植物を超元気にする天然植物活力液「HB-101」。

植物本来の力を最大限に引き出せます。

コメントを残す