ア行

アジュガ

分類はシソ科アジュガ属アジュガになります。

シソ科の宿根草としてアジアやヨーロッパ等の温帯地帯で栽培されており、日本でも古くから自生しているジュウニヒトエ、キランソウ等もアジュガの仲間になります。

葉がとても綺麗なので、花が咲いていない時も観賞価値があります。

日陰でも良く育ち横に広がり成長するので、グランドカバーやシェードガーデン等(日陰の花壇)で利用されます。

オキザリス

分類はカタバミ科カタバミ属オキザリスになります。

世界に広く分布している植物で、種類が800~850種類もあり、様々な形状のものが存在します。

地下に球根を持つ球根植物で夜や夜間、雨天時は花が閉じており、日差しを受けると大きく開きます。

オリヅルラン

分類はキジカクシ科オリヅルラン属オリヅルランになります。

細長い葉が涼しげな印象を与え、寒さに強く、ベランダや玄関で楽しめる育てやすい人気の植物になります。

横に伸びたランナーの先に、折り鶴のような小さな子株をつけて増えていきます。

鮮やかな緑色をしたものや、まだら模様、中央にライムグリーンの線が入るもの等、様々な品種があります。

カ行

ガザニア

分類はキク科ガザニア属ガザニアになります。

春から秋にかけ長期間咲く花で、曇りの日や夜は花が開かず、日が当たると花が開いて夕方頃には閉じます。

綺麗な円形の花で、鮮やかな色、咲き方のバリエーションが豊富にあり、園芸品種としても人気が高い植物です。

キンセンカ

分類はキク科キンセンカ属キンセンカになります。

名前の由来は花が黄金色の盞(さかずき)のように見える事から金盞花と名付けられたそうです。

やけどの治療効果や、神経をリラックスさせる効果があるとされ、ヨーロッパではハーブとして古くから利用されていたそうです。

スキンケア商品や化粧品の成分にも用いられており、花や葉を乾燥させてハーブティーとして飲むことで、胃の炎症を抑える効果もあります。

寒さに強く育て方も簡単なことから、ガーデニング初心者にもおすすめの花です。

コスモス

分類はキク科コスモス属コスモスになります。

名前はギリシャ語のkosmos(調和、秩序、美しい)に由来しているそうです。

秋を代表する花の一つで、風にそよぐ姿はとてもはかなく美しいです。

こぼれ種で翌年に花をつける程強靭で育てやすい花なので、ガーデニング初心者の方にもおすすめです。

サ行

サザンカ

分類はツバキ科ツバキ属サザンカになります。

花が少ない冬季に花を咲かせる日本固有種の植物で、山口県~沖縄県の山林に自生する常緑小高木になります。

園芸品種は300種程あり、シロ、ピンク、斑やぼかしが入ったもの等様々な種類があります。

花木として庭木や生垣、盆栽等、幅広く植栽されています。

シラン

分類はラン科シラン属シランになります。

古くから親しまれている植物で、寒さ・暑さに強く、丈夫で育てやすい種類になります。

気温が下がってくると葉は落ちてしまいますが、春の暖かい季節になると新芽が出てきて葉を茂らせてくれます。

シロツメクサ

分類はマメ科トリフォリウム属シロツメグサ(クローバー)になります。

マメ科の常緑多年草で、牧草や公園・河川敷等で芝生の代わりに使用される事もあります。

葉色が鮮やかなものや葉に模様があるもの、全て四つ葉のもの等、園芸品種も多く観賞用として栽培されたりしています。

名前の由来は江戸時代にオランダから輸入されたガラス製品の詰め物として使用されていた事からツメクサと呼ばれるようになったそうです。

シンビジウム

分類はラン科シュンラン属(シンビジウム属)シンビジウムになります。

東南アジアから日本にかけて自生する原種を交雑育種してできた洋ランで、寒さにも強く、定期的に植え替えを行なってあげ、日光に当ててあげれば、良く育ち花を咲かせるたいへん丈夫なランの種類です。

株の根元に丸く膨らんだバルブと呼ばれる茎の変形した部分があり、養分や水分を溜めて成長します。

切花にしても1ヶ月以上咲き続けるので、切花としても楽しむ事ができます。

スイセン

分類はヒガンバナ科スイセン属スイセンになります。

早春に花を咲かせ春の訪れを告げる球根植物で、白・黄色・ピンク・緑・オレンジ等と様々な花の色があります。

品種により1本の茎から1本の花が咲くものや、何本も花を付けるものもあり、園芸品種の数は数万品種もあるといわれています。

ススキ

分類はイネ科ススキ属ススキになります。

秋を象徴する植物として日本でも、十五夜の飾りや、花鳥画等古くから親しまれてきました。

日当たりの良い場所に、平地から高原、草原、空き地、道端等、幅広く自生しており、多様な植物が自生する礎となります。

穂の銀色に光っている部分は芒(のぎ)と呼ばれており、種が出来る部分になります。

病気や害虫に対処する必要がなく、耐寒性も高いので育てやすく、ガーデニング初心者の方にもおすすめです。

花粉症の原因になる植物になるので、イネ科植物のアレルギーがあり、秋に症状が出る方は栽培を避けた方がよいでしょう。

ゼラニウム

分類はフロウソウ科テンジクアオイ属ゼラニウムになります。

花は一重咲きから八重咲きまであり、適温であれば1年を通して開花してくれて、花だけではなく香りも楽しむ事ができます。

虫よけ効果のあるハーブとしても活用され、ガーデニング初心者にも育てやすい種類になります。

センニチコウ

分類はヒユ科センニチコウ属キバナセンニチコウになります。

初夏から晩秋に、赤いイチゴのような可愛らしい花を咲かせる園芸品種です。

紙質の花は色あせや形が崩れにくいので、切花やドライフラワー等で楽しまれています。

タ行

ツツジ

分類はツツジ科ツツジ属ツツジになります。

古くから日本の山地で自生しており、日本人に古来から親しまれています。

又、数多く品種改良されたものもあり、世界中でも観賞されています。

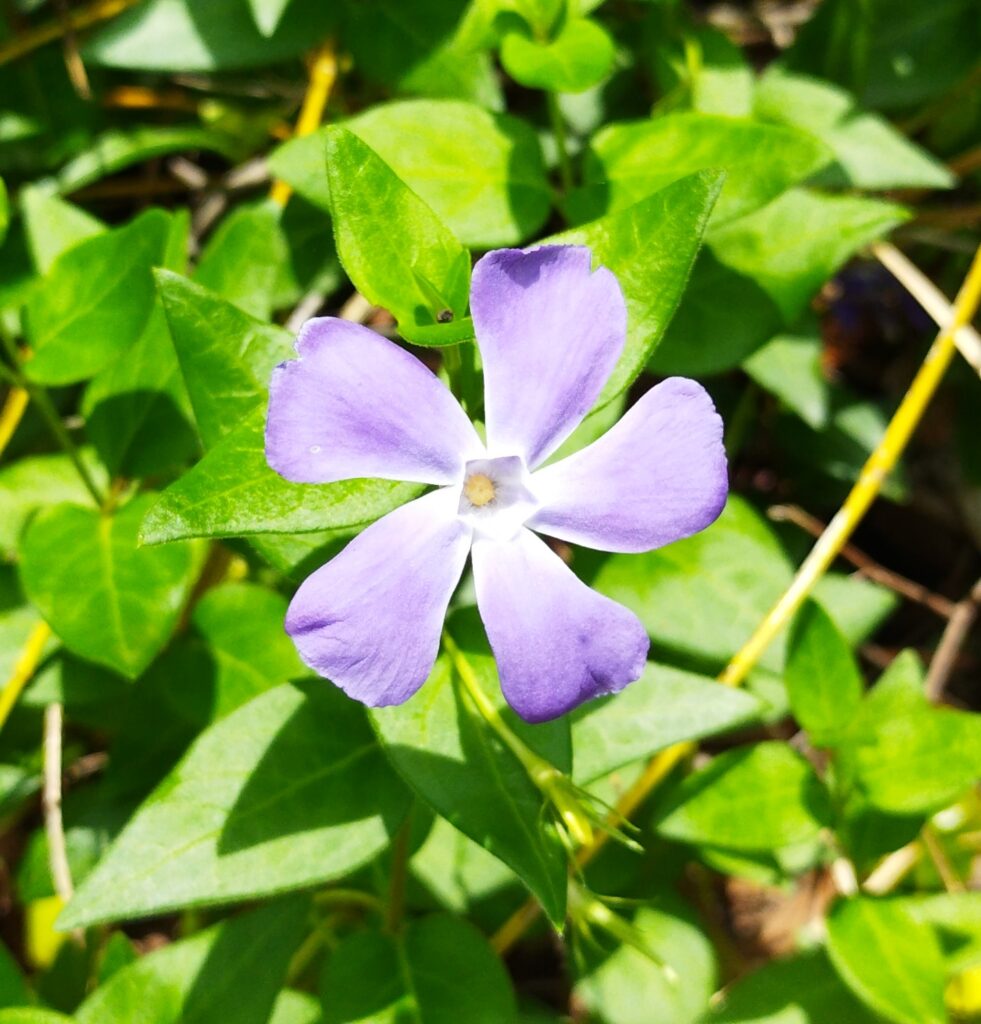

ツルニチソウ

分類はキョウチクトウ科ツルニチソウ属(ビンカ属)ツルニチソウになります。

茎が地表を這い節から根を下ろして広がるので、グランドカバーや吊り鉢の縁から垂らしたり、長いつるを生かして多くの観賞方法でたのしまれています。

ツワブキ

分類はキク科ツワブキ属ツワブキになります。

海沿いの草原や崖地、林等に自生する常緑の多年草です。

葉は丸い形の革質でツヤがあり、直径20㎝程になります。

斑入りや八重咲、丁字咲き等の園芸品種が栽培され、花の色も黄色・クリームホワイト・朱色・レモン色等の様々な品種があり、洋風の雰囲気のお庭にも合うものもあります。

秋に咲く花だけではなく、斑入りの葉や獅子葉等も1年中庭で観賞ができ、食用としても栽培され、古くから親しまれてきました。

ナ行

ニチニチソウ

分類はキョウチクトウ科ニチニチソウ属ニチニチソウになります。

5~10月の間中花を咲かせ続け、高温、日照を好み、乾燥に強いので育てやすい種類になります。

花を付ける初夏から晩秋まで次々に新しい花が咲き続けるので日々草と呼ばれるようになったそうです。

ガーデニングやプランターの寄せ植えとしても人気で、手がかからないので初心者にもおすすめの植物です。

ノボタン

分類はノボタン科ノボタン属ノボタンになります。

一日花なのですが紫色の鮮やかな花を次から次へと咲かせる熱帯花木です。

ガーデニング初心者の方にも、丈夫で比較的育てやすい植物になります。

ハ行

ハツユキカズラ

分類はキョウチクトウ科テイカカズラ属ハツユキカズラになります。

葉は小さく新しい葉にピンク色と白の斑が入る、とても綺麗な植物になります。

成長が穏やかで、コンパクトにまとまるので管理がしやすく、寄せ植えやハンギング、グランドカバー等によく使用され、初心者にも育てやすい植物になります。

ヒオウギ

分類はアヤメ科アヤメ属ヒオウギになります。

以前は独立したヒオウギ属として分類されていたのですが、近年アヤメ科の花として再分類されました。

日本にも自生している夏咲きの植物で、厚みのある剣状の葉が重なり、扇を広げているように見える事からこの名前が付けられたそうです。

古くから庭植えや生け花の材料として親しまれ、生け花向きの品種等、様々な種類があります。

花は一日で終わりますが、次から次へと咲き続け、花後に種をつけます。

種は暫く落ちずに残り、花材として利用されています。

一般的な流通ではヒオウギ、ダルマヒオウギの名前で出回り、斑入りの葉の品種もありますが、そちらはやや育てるのが難しいようです。

ヒガンバナ

分類はヒガンバナ科ヒガンバナ属(リコリス属)ヒガンバナになります。

球根植物のひとつで、秋のお彼岸頃にカールした放射状の細い花びらをした花を咲かせ、古くから日本に自生している花です。

欧米では育てやすい事から、観賞用植物として楽しまれています。

花色は赤・白・黄色・オレンジ・ピンク・紫等様々な色があり、光沢のある花弁がとても綺麗で、園芸品種も多くつくられています。

暑さ寒さにも強く、大変育てやすい植物になるので、ガーデニング初心者の方にもおすすめです。

ヒメイタビ

分類はバラ目クワ科イチジク属ヒメイタビになります。

湿度が高い環境にも順応し、テラリウムに入れると雰囲気があるのでよく利用されます。

コンクリートブロックに這わせて覆う等、民家の緑化にも利用されたりします。

ヒメツルソバ

分類はタデ科イヌタデ属ポリゴナムになります。

そばの花によく似ている、可愛らしいピンク色の花を咲かせる多年草です。

葉は緑色で、秋は紅葉し、V字型に茶色の模様が入っています。

土の上を這うように広がり、夏の乾燥に強い為、グランドカバー等に人気があります。

ヒメリュウキンカ

分類はキンポウゲ科キクザキリュウキンカ属ヒメリュウキンカになります。

イギリスやヨーロッパ大陸の山地や林床に自生する山野草になります。

とても丈夫で日本全国でも自生している帰化植物で、初心者にも育てやすい種類になります。

花は黄色の一重咲きが基本種ですが、白色や八重咲、葉は形や模様が違うもの等、様々な品種があります。

日本のリュウキンカという植物に似ている為、ヒメリュウキンカと呼ばれていますが、リュウキンカとは種類が異なる植物になります。

フウセンカズラ

分類はムクロジ科フウセンカズラ属フウセンカズラになります。

涼しげな白く小さな花を咲かせ、緑のカーテン等に利用されます。

秋頃に風船のようなほおずき状の袋の中に種ができ、種にはハート形の可愛らしい模様が入っています。

名前の由来はこの風船のような種子袋にちなんで、フウセンカズラと名付けられたそうです。

暑さや日差しに強く丈夫で育てやすいので、ガーデニング初心者の方にもおすすめの植物です。

フリージア

分類はアヤメ科フリージアになります。

花には芳香があり、切花としても人気があります。

耐寒性はあまり高くなく、関東地方以西だと地植えでも育てられますが、寒い地域だと鉢植えで育てやすい種類になります。

ベニバナトキワマンサク

分類はマンサク科トキワマンサク属ベニバナトキワマンサクになります。

4~5月頃に糸状の細い花びらのピンクや白の花を一斉に咲かせ、木全体が花に覆われているように見える程、華やかな常緑樹になります。

和風、洋風、どちらの雰囲気にも合い、街路樹や公園、マンション等によく植栽されており、芽吹く力が強く剪定しても耐える為、生垣としても利用されています。

ボケ

分類はバラ科ボケ属ボケになります。

朱色の一重のクサボケが日本に自生するもので、品種改良により八重咲のもの等、200を超える品種があります。

庭木や盆栽・生け垣・切花等で観賞されており、香りの良い果実を使用して果実酒やジャム等を作る事ができます。

初心者にも育てやすく、盆栽等で人気のある植物です。

マ行

マリーゴールド

分類はキク科マンジュギク属マリーゴールドになります。

独特な香りとボリューム感があり華やかな雰囲気が魅力的な、花壇の定番になっているとても人気のある花です。

花を害する虫を寄せ付けない効果があり、草花や野菜と寄せ植えしてあげると農薬を減らしても害虫の被害が少なくなるので、コンパニオンプランツとしても人気があります。

モッコウバラ

分類はバラ科バラ属モッコウバラになります。

かずかに香りのある白、淡い黄色の花を多く咲かせ、庭先で咲きほこっている姿はとても見応えがあります。

江戸時代に黄色の八重咲きのものが渡来したのが最初とされており、インド原産の木香(モッコウ)の香りに似ていることから、モッコウバラと名付けられたそうです。

比較的害虫にも強く、初心者の方にも育てやすい種類になります。

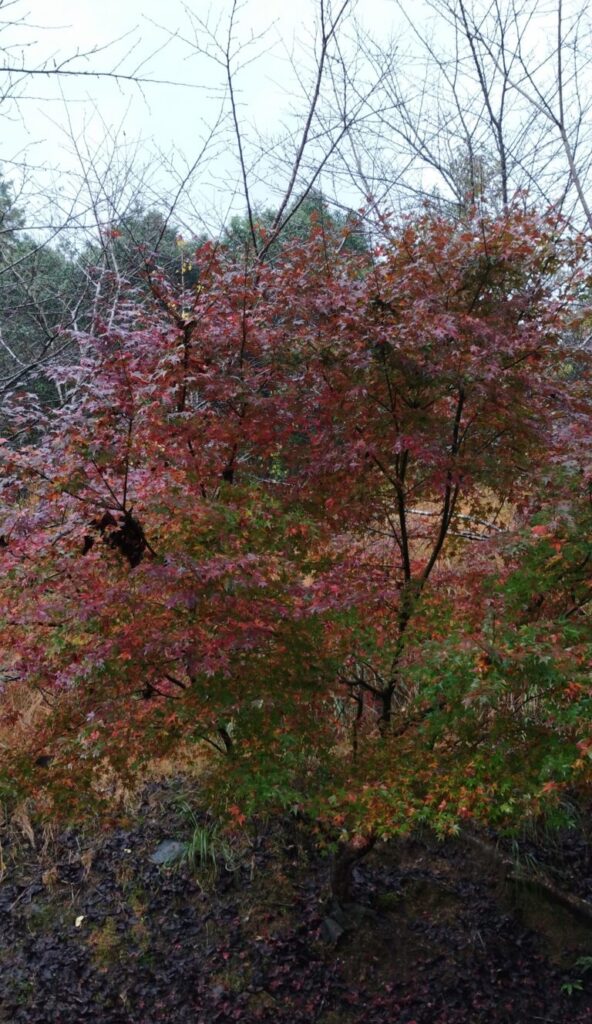

モミジ

分類はカエデ科(ムクロジ科)カエデ属モミジになります。

モミジの語源は秋になり、草木が色づく様子を意味するもみずという言葉が語源になったと言われています。

お庭に植えられているモミジの定番はイロハモミジになり、ヤマモミジやオオモミジも人気の庭木になります。

盆栽や鉢植えのように小さく楽しむ園芸品種も多くあり、あまり手がかからない育てやすい植物です。

ヤ行

ヤマフジ

分類はマメ科フジ属ヤマフジになります。

藤の花にそっくりですが、ヤマフジは山地の樹に巻き付き、淡い紫色の花を咲かせます。

フジと比べると花穂が15センチ~20センチ程短い事から、盆栽等によく利用されます。

葉は柔らかい毛で覆われシルクの様な質感があります。

育てられる際は、他の植物に巻き付き枯らせてしまう場合があるので注意が必要です。

ラ行

ランタナ

分類はクマツヅラ科ランタナ属ランタナになります。

霜が降りない場所であれば多年草として育てる事ができ、1株が大きくなり、開花期もとても長い植物になります。

別名を七変化(シチヘンゲ)といい、花色が徐々に変わる事に由来しているそうです。

一つの花房でも外側と内側で花色が異なりとても美しいです。

夏の暑さにも強く、病害虫にも比較的に強い事からガーデニング初心者の方にも育てやすい植物です。

種にはランタニンと呼ばれる毒があるので、子供やペットがいる所は誤って口に入らないように注意して下さい。

リュウキュウアサガオ

分類はヒルガオ科サツマイモ属リュウキュウアサガオになります。

沖縄県で多く生息していることが名前の由来になっているそうです。

アサガオの仲間で、濃い青色や紫色の花を咲かせ、成長が早いのでグリーンカーテンとして育てられたりします。

アサガオに比べると生命力が強く、花の色が時刻と気温によって変化し、早朝は青色、午後からは紫色に変化する珍しい性質を持っており、ベランダやお庭のガーデニングとしても人気があります。

コメントを残す