ア行

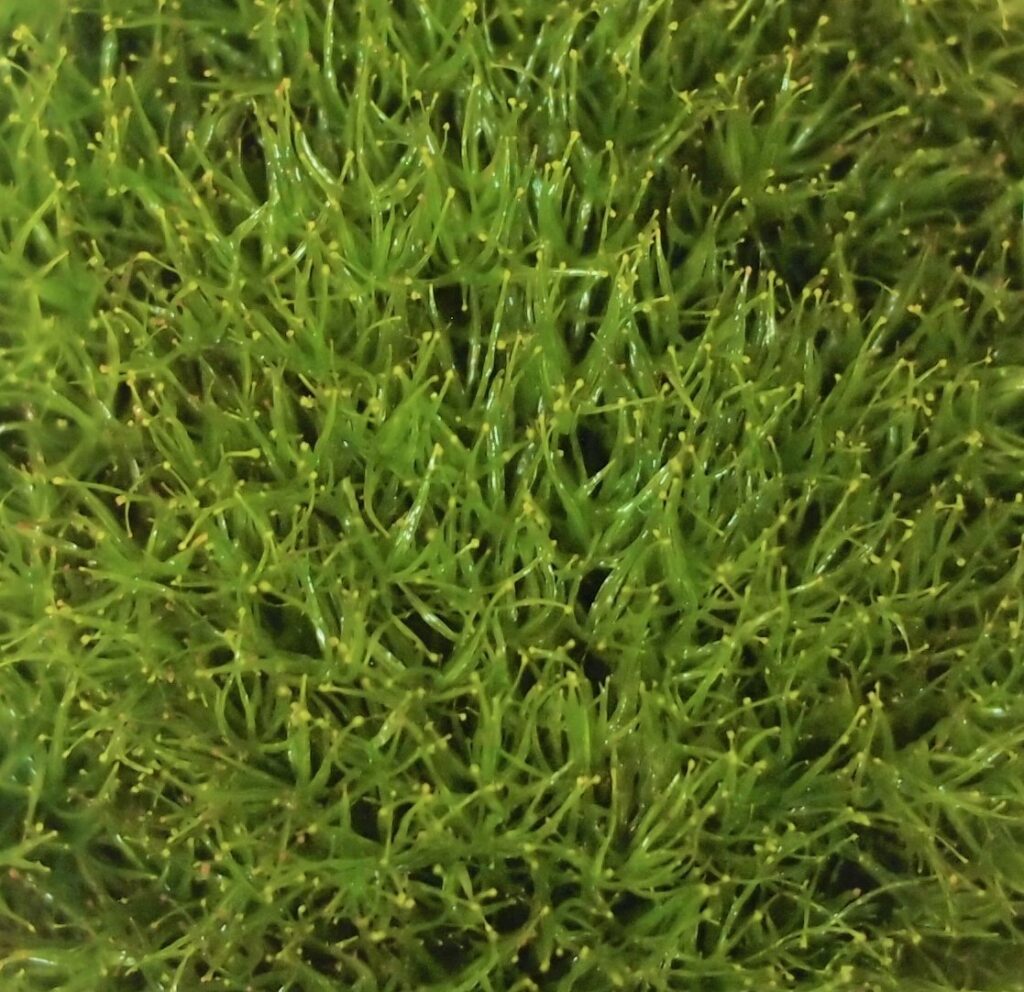

アオイトゴケ

分類はシノブゴケ科キヌイトゴケ属アオイトゴケになります。

樹幹の基部や石垣に暗緑色~黄緑色の群落をつくります。

湿った状態だと葉が展開していますが、乾燥してくると糸状になります。

アズマゼニゴケ

分類はアズマゼニゴケ科ケゼニゴケ属アズマゼニゴケになります。

水辺の林床等に日陰を好み、自生しています。

葉状体はペタッとしており、光沢のある淡い緑色で、優しい雰囲気があります。

アツバチョウチンゴケ

分類はチョウチンゴケ科ツルチョウチンゴケ属アツバチョウチンゴケになります。

渓流沿いの湿った岩上や地上に自生しています。

植物体は強健な雰囲気をしており、直立茎は緑の花が咲いているような美しさがあります。

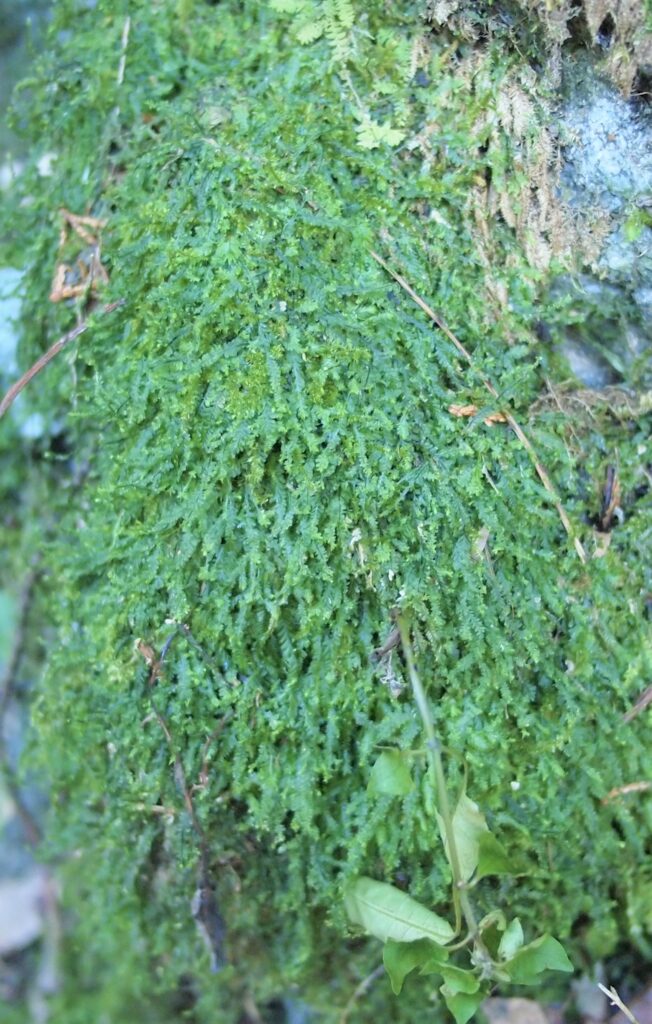

イトゴケ

分類はイトゴケ属ハイヒモゴケ科イヌマゴケ目イトゴケになります。

沢沿い等の空中湿度が高い、木の枝や岩から糸状に垂れ下がり、絹のような光沢がある苔です。

エダツヤゴケ

分類はマゴケ綱マゴケ亜綱ハイゴケ目ツヤゴケ科ツヤゴケ属エダツヤゴケになります。

光沢のある黄緑色の群落をつくり、時に茎が赤くなることがあります。

乾燥時は光沢が特に強く、輝きが増してとても綺麗です。

オオカサゴケ

分類はハリガネゴケ科カサゴケ属オオカサゴケになります。

天然のオオカサゴケは生息域が少なく、希少性が高い苔になります。

日陰地の山の斜面や、腐葉土が溜まったような場所に自生しており、湿潤した環境を好む為、渓流沿いや水が滴るような斜面に自生する事も多いです。

オオシラガゴケ

分類はシラガゴケ科シラガゴケ属オオシラガゴケになります。

主に渓谷の斜面等に大きな群落を作らず、まばらに自生しております。

オオトラノオゴケ

分類はオオトラノオゴケ科オオトラノオゴケ属オオトラノオゴケになります。

苔の中では大型の種類になり、景色を作る苔テラリウム等で使われます。

オオバチョウチンゴケ

分類はマゴケ目チョウチンゴケ科オオバチョウチンゴケになります。

沢沿いの岩上等、湿度が高い場所を好み、透明感のある緑色の群落をつくります。

水分を与えた時の葉は透き通った緑色をしており、とても美しいです。

カ行

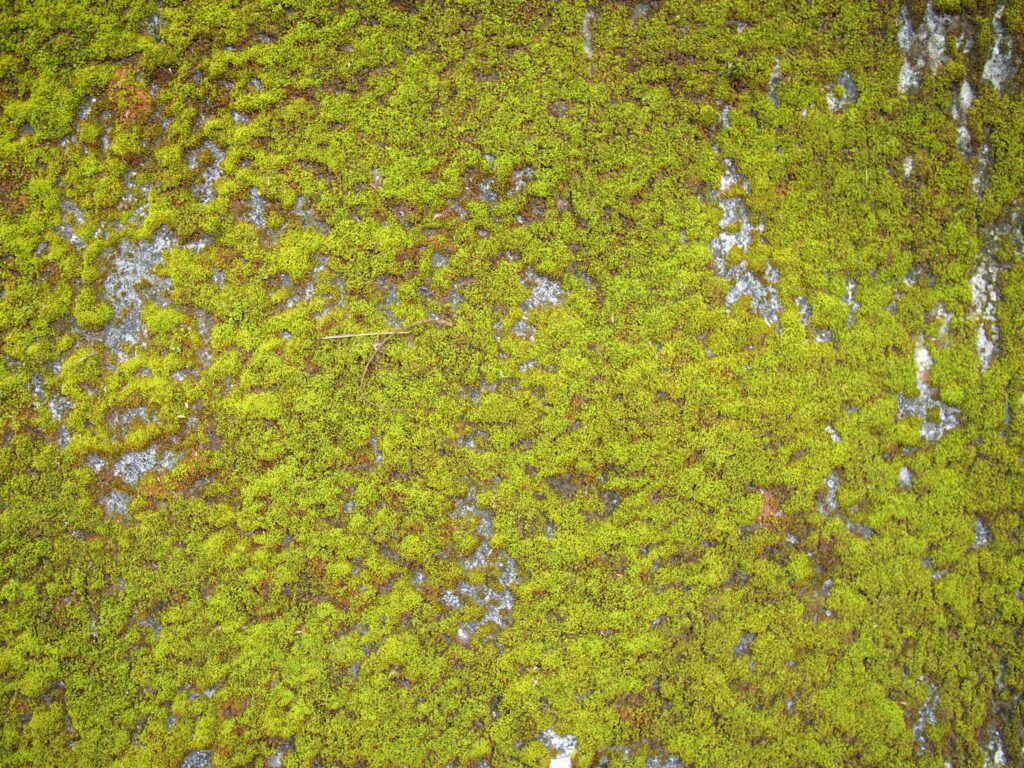

カタシロゴケ

分類はセンボンゴケ目カタシロゴケ科アミゴケ属カタシロゴケになります。

杉の樹幹を好みマット状に群落を形成します。

葉は濃い緑色をしており、葉先によく白い無性芽をつけるという特徴をもっています。

カタハマキゴケ

分類はセンボンゴケ科ハマキゴケ属カタハマキゴケになります。

南方ではカタハマキゴケが多く、ハマキゴケの自生の記録はないようです。

スナゴケのように水分を与えると、乾燥し縮まっていた葉が、パーと開きます。

カモジゴケ

分類はシッポゴケ科シッポゴケ属カモジゴケになります。

山中の半日蔭の腐葉土上や木の根元等にフサフサとした塊を形成し、群落する事が多い苔です。

名前の由来はとなったカモジとは、日本髪を結う時に使用された付け毛のことで、その姿に似ていることからカモジゴケと名付けられたそうです。

キダチヒラゴケ

分類はイヌマゴケ目ヒラゴケ科キダチヒラゴケ属キダチヒラゴケになります。

岩の壁面や樹幹に大きな群落をつくり、石灰岩上にも自生し、葉は淡緑色~灰緑色で、光沢がありますがやや色あせています。

まるでプレスされたように平たい特徴的な形状をしております。

キブリナギゴケ

分類はアオギヌゴケ科キブリナギゴケ属キブリナギゴケになります。

湿度の高い土壌に群生し、地中から伸ばす細長い枝先に、細かい葉を集合させて繁茂します。

ギンゴケ

分類はマゴケ綱マゴケ目ハリガネゴケ科ハリガネゴケ属ギンゴケになります。

都市のアスファルトやコンクリート上で良く見られ、葉の上半部が白色になるので、植物体は白緑色に見えます。

白色になるのは強光を軽減するためで、日当たりが強い場所ではほぼ白色になる事もあります。

和名は体色を銀色に見立てた事に由来しているそうです。

クジャクゴケ

分類はマゴケ綱マゴケ亜綱アブラゴケ目クジャクゴケ科クジャクゴケ属クジャクゴケになります。

名前の由来は葉の形状が、孔雀が羽を広げた姿に似ていることから名付けられたそうで、林下の腐葉土や岩の上、傾斜面等に自生し、コケの中でも上位に入る美しい苔です。

クモノスゴケ

分類はクモノスゴケ科クモノスゴケ属クモノスゴケになります。

葉状体は淡緑色~鮮緑色で平たく匍匐し成長します。

クラマゴケモドキ

分類はクラマゴケモドキ科クラマゴケモドキ属クラマゴケモドキになります。

苔類としては大型で、岩や樹幹から垂れ下がって自生します。

湿潤時は羽を広げたような姿ですが、乾燥すると葉が縮れ、雰囲気が大きく変わります。

ケゼニゴケ

分類はアズマゼニゴケ科ケゼニゴケ属ケゼニゴケになります。

湿った場所好み、低地の庭、沢沿いの湿岩上や水没する場所、石灰岩地等の広範囲に自生します。

葉状体は暗い緑色~浅い緑色で、ビロードのような光沢と質感があります。

ケチョウチンゴケ

分類はチョウチンゴケ科ウチワチョウチンゴケ属ケチョウチンゴケになります。

葉はウチワのような丸みがあり、赤みをがかった緑色をしています。

茎に広がる仮根は葉の中央まで上がる事があり、毛の様にみえる特徴のある可愛らしい苔です。

コスギゴケ

分類はスギゴケ目スギゴケ科ニワスギゴケ属コスギゴケになります。

図鑑等で蘚類の代表として扱われる事も多いことから、苔植物の中でも知名度が高い苔で、ウマスギゴケ、オオスギゴケとともによく利用されます。

やや白緑色をした小型の杉苔類で、日当たりの良い土手や日陰地の地上等に大きな群落を作ります。

コツボゴケ

分類はマゴケ亜綱ホンマゴケ目チョウチンゴケ科ツルチョウチンゴケ属コツボゴケになります。

春に黄緑色の新芽と壺形の蒴をつけた群落はとても美しく、葉色は

透明感にあふれ、透き通ったライトグリーンでとても綺麗です。

見た目も綺麗で比較的容易に育てる事ができるので初心者にもおすすめの種類です。

コハネゴケ

分類はハネゴケ科ハネゴケ属コハネゴケになります。

植物体は小型で、葉は光沢のある黄緑色をしています。

コバノチョウチンゴケ

分類はチョウチンゴケ科コバノチョウチンゴケ属コバノチョウチンゴケになります。

春先に鮮やかな緑色の新芽を出します。

チョウチンゴケの仲間は乾燥に弱い種類が多いのですが、コバノチョウチンゴケはある程度乾燥に強い種類になります。

サ行

サワゴケ

明るく水に濡れた土上や岩上に、ぽこぽことした塊で自生しています。

葉の色は鮮やかな黄緑色で、水滴を弾いている容姿はとても綺麗です。

サワゴケはタマゴケ科になり、タマゴケと似た蒴をつけます。

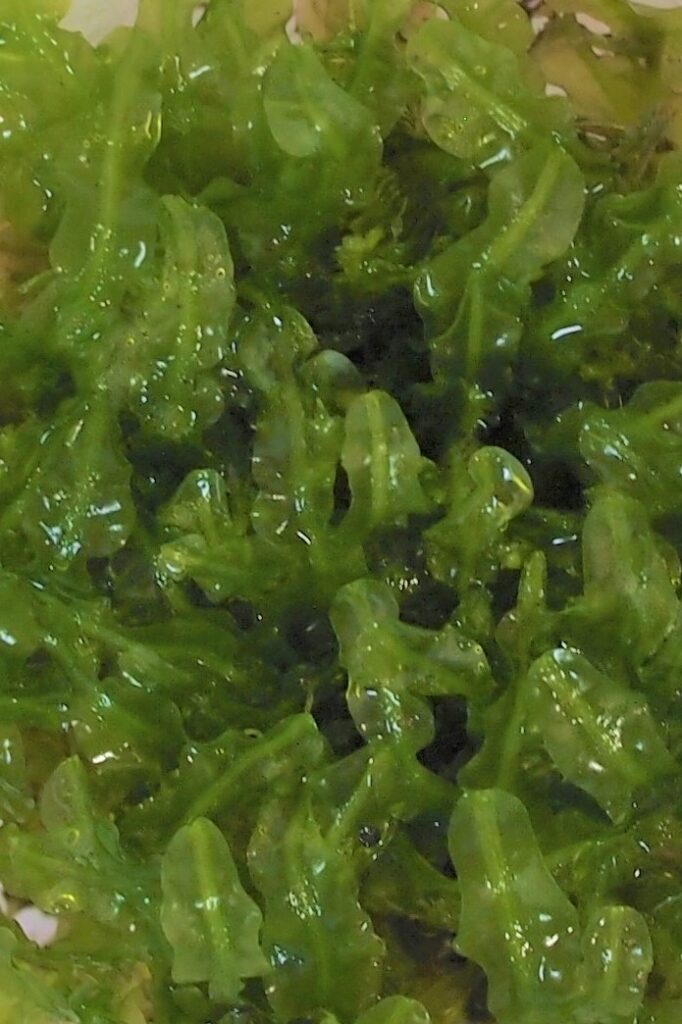

ジャゴケ

分類はゼニゴケ目ジャゴケ科ジャゴケ属ジャゴケになります。

ジャゴケ(蛇苔)の名前の由来は、見た目が蛇の鱗のように見えることから名付けられました。

日陰の湿った場所を好み、葉状体は濃い緑色~緑色をしており、ヘビの様な模様があります。

ジャゴケはとても爽やかな香りがし、マツタケや松脂に例えられる程の良い香りがします。

シワナシチビイタチゴケ

分類はイヌマゴケ目イタチゴケ科シワナシチビイタチゴケ属シワナシチビイタチゴケになります。

イタチゴケより小型で、乾燥してもあまり葉が湾曲しない種類になります。

動物のシッポのような形をしている、可愛らしい苔植物です。

スギバゴケ

分類はウロコゴケ亜綱ウロコゴケ目ムチゴケ科スギバゴケ属スギバゴケになります。

湿度の高い岩上、倒木上等でよく見られ、基物をヴェールのように柔らかく覆って大きな群落をつくります。

タ行

タチゴケ

分類はスギゴケ目スギゴケ科タチゴケ属タチゴケになります。

半日蔭の湿土上に群生し、葉は濃い緑色をしており、乾燥すると強く縮まります。

育成条件が良い場所に自生しているタチゴケは、葉が大きくなり、丈も4センチ程までになります。

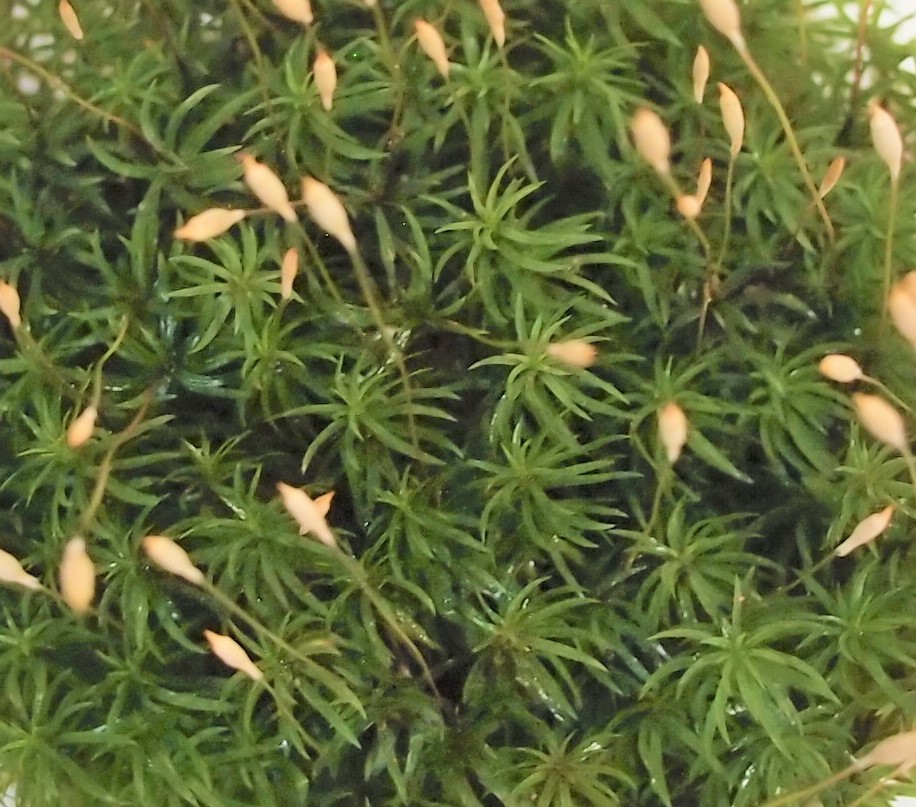

タマゴケ

分類はマゴケ綱タマゴケ目タマゴケ科タマゴケになります。

明るい黄緑色で半球状の群落をつくり、3~4月頃に球形の蒴を沢山つけます。

蒴をつけた姿は非常に可愛らしく、苔好きの間でも高い人気を誇ります。

寒さには強く、涼しい環境では成長も早くなりますが、暑さや蒸れには弱い為、夏の時期は管理に注意が必要です。

ツクシハリガネゴケ

分類はホンマゴケ目ハリガネゴケ科ハリガネゴケ属ツクシハリガネゴケになります。

明るく開けた場所の岩上や樹上等に自生しております。

葉には糸状の無性芽を付けることが多いです。

カサゴケを小さくしたような見た目をしており、とても可愛らしい苔です。

ツルチョウチンゴケ

分類はホンマゴケ目チョウチンゴケ科ツルチョウチンゴケ属ツルチョウチンゴケになります。

山地の林内など半日蔭のやや湿度が高い場所に自生しています。

葉は楕円形で透明感があり、波打つような横じわがとても綺麗です。

トサカホウオウゴケ

分類はホウオウゴケ目ホウオウゴケ属トサカホウオウゴケになります。

ホウオウゴケより小さく、キャラボクゴケより大きい、ホウオウゴケの種類の中では中型の種類になり、ホウオウゴケに比べ、やや乾燥した岩の上や、林内の地上、木の根元等に自生しています。

ナ行

ナガサキホウオウゴケ

分類はホウオウゴケ科ホウオウゴケ属ナガサキホウオウゴケになります。

常に水がかかる場所に自生しているので、水中育成も可能のようです。

ナガバチヂレゴケ

分類はギボウシゴケ科チヂレゴケ属ナガバチヂレゴケになります。

陽当たりの良い岩上等に自生し、葉は暗い緑色で、乾燥するとパンチパーマをかけたかのように縮れます。

ニスビキカヤゴケ

分類はウロコゴケ亜綱ウロコゴケ目クラマゴケモドキ科クラマゴケモドキ属ニスビキカヤゴケになります。

山地の樹幹や岩上に自生します。

葉は湿っていると緑色が強いですが、乾燥するとオリーブグリーン~褐色がかり、名前の通りニスを塗ったような光沢がでてきます。

ハ行

ヒジキゴケ

分類はマゴケ綱マゴケ亜綱ヒジキゴケ目ヒジキゴケ科ヒジキゴケ属ヒジキゴケになります。

日本ではヒジキゴケ科に分類されている苔は、ヒジキゴケだけだそうです。

日当たりの良い乾いた岩上や石垣に、黄緑~白緑色の群落をつくります。

湿潤時は黄みが強いですが、乾燥すると白みが強くなります。

ヒツジゴケ

分類はアオギヌゴケ科アオギヌゴケ属ヒツジゴケになります。

葉先の葉緑体がなく、白くなることが特徴で、日本ではヒツジゴケの仲間はヒジキゴケになります。

名前の由来は植物体の様子がヒツジの毛のように柔らかそうな事から名付けられたそうです。

ヒトデゼニゴケ

分類はゼニゴケ科ゼニゴケ属ヒトデゼニゴケになります。

和名の由来は雌器床の指状突起が1方向に偏って広がり、指をすぼめた人手状になる事から名付けられたそうです。

ヒノキゴケ

分類はマゴケ亜綱ヒノキゴケ目ヒノキゴケ科ヒノキゴケ属ヒノキゴケになります。

学名はPyrrohobryum dozyanuで、ギリシャ語で炎の苔という意味を持つそうです。

別名をイタチのシッポともいい、苔植物の中でも大型で、フサフサした見た目、丸みのある優美なフォルムと柔らかな手触りで人気がある苔になります。

根腐れを起こしにくい種類で、スギゴケよりも育てやすく、苔栽培初心者にも育てやすい種類になります。

ヒメシノブゴケ

分類はシノブゴケ科シノブゴケ属ヒメシノブゴケになります。

林内の水気のある場所を好み、渓流近くの岩上などに自生しています。

葉が細かく重なりあって、ひとつの草体を作っておりとても綺麗です。

ヒメジャゴケ

分類はゼニゴケ亜綱ジャゴケ科ジャゴケ属ヒメジャゴケになります。

ジャゴケと同じヘビのウロコに似た模様があり、より小型で、緑の色合いもジャゴケと比べ優しいです。

環境への適応能力が高いので、苔テラリウム等で育てやすい苔になります。

ハリガネゴケ

分類はマゴケ綱マゴケ目ハリガネゴケ科ハリガネゴケ属ハリガネゴケになります。

全国に分布し、葉は濃い緑色~明るい緑色で、饅頭状の群落、又は平たく広がって群生します。

ヒロハヒノキゴケ

分類はホンマゴケ目ヒノキゴケ科ヒノキゴケ属ヒロハヒノキゴケになります。

ヒロハと名前が付いていますが、ヒノキゴケより小型で葉は広く、雨水が流れ落ちる斜面の土壌や、大型樹木の根元にマット状に群生します。

フタバネゼニゴケ

分類はゼニゴケ亜綱ゼニゴケ科ゼニゴケ属フタバネゼニゴケになります。

テラリウムの環境で育てやすい種類になり、光沢のある白みがかった緑色をしており、葉状体の縁と裏面は赤紫色を帯びます。

フトリュウビゴケ

分類はシトネゴ目イワダレゴケ科リュウビゴケ属フトリュウビゴケになります。

山地の日陰の地上や岩上に光沢のある緑色~黄褐色の群落をつくります。

茎は赤褐色をしており、毎年一本ずつ新しい茎を伸ばしていきます。

和名の由来は、太い枝を竜の尾に見立て、付けられたそうです。

ホウオウゴケ

マゴケ綱シッポゴケ目ホウオウゴケ科ホウオウゴケ属の苔植物になります。大きくなると6~10㎝にもなる大型の苔です。

沢沿いの日陰の湿った岩や地上に群生し、ホウオウゴケの仲間の中で最も大きくなる種類です。

名前の由来は伝説の鳥、鳳凰の羽に似ていることから名付けられたという、とても美しい苔です。

日本全国の山間部や渓流沿いの湿気の多い場所や、水の滴る岩の上等に自生しています。国内だけでも約40種類確認されており、葉は濃い緑色になります。

ホウライスギゴケ

分類はスギゴケ目スギゴケ科ニワスギゴケ属ホウライスギゴケになります。

山地の地上や岩上に群落をつくり自生しています。

スギゴケ科ですが植物体は全体的にズングリと丸みを帯びており、葉はスギゴケに比べ柔らかい雰囲気がします。

マ行

ミヤマサナダゴケ

分類はシトネゴケ目サナダゴケ科サナダゴケ属ミヤマサナダゴケになります。

オオサナダゴケモドキの近縁種で、林内の日陰の斜面の腐葉土上や岩上、木の根元等に重なり合うように、やや光沢のある群落をつくります。

オオサナダゴケモドキは乾燥時、葉の形があまり変化しないのに対し、ミヤマサナダゴケは葉が強く縮れるという特徴を持っております。

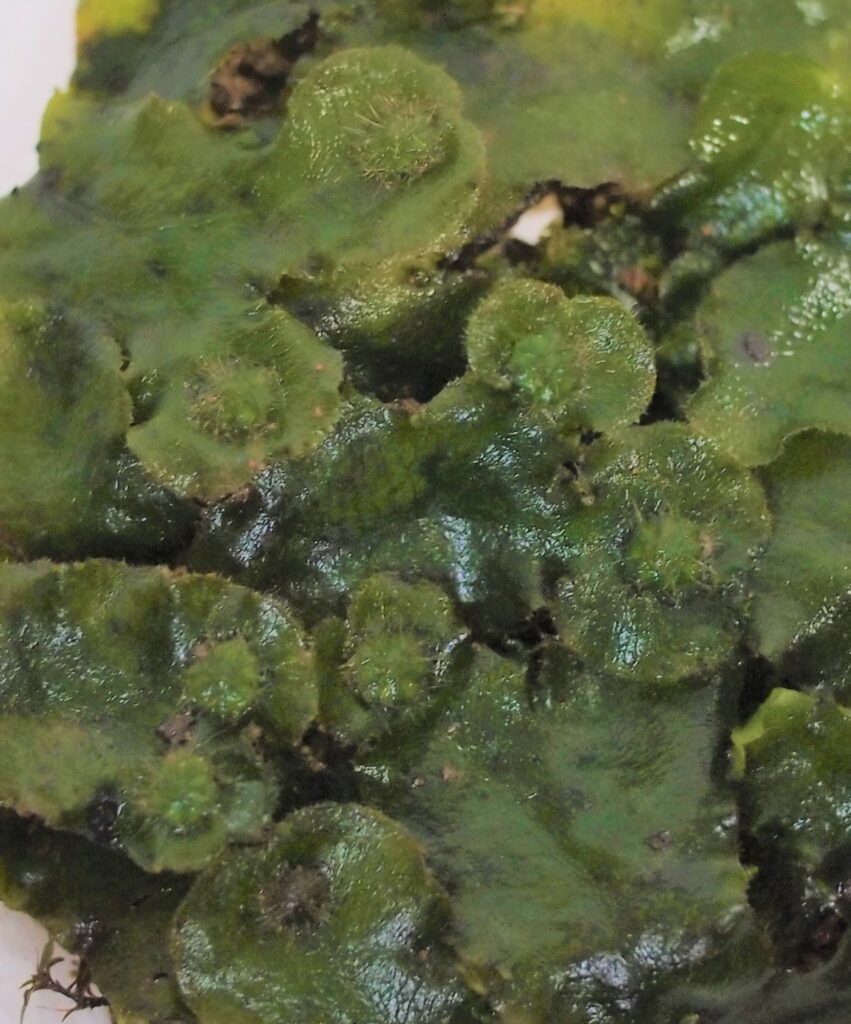

ムチゴケ

分類はゼニゴケ門ウロコゴケ綱ウロコゴケ亜綱ウロコゴケ目ムチゴケ科ムチゴケ属ムチゴケになります。

葉はつやつやとした透明感のある深い緑です。

綺麗に分かれた二股の葉が、杉の根元にモコモコとマット状に自生しております。

ヤ行

ヤノネゴケ

分類はシトネゴケ目アオギヌゴケ科ヤノネゴケ属ヤノネゴケになります。

水はけの良い土上や岩上、斜面に自生しています。

ラ行

ラセンゴケ

分類はシトネゴケ目シノブゴケ科ラセンゴケ属ラセンゴケになります。

岩上や石垣、樹上に群落を形成します。

葉は乾燥すると茎に接して、先端が猫のシッポのようにくるっと巻きます。

このように葉がくるっと巻く様子から、ラセンゴケという名前が付けられたそうです。

リボンゴケ

分類はイヌマゴケ目ヒラゴケ科リボンゴケ属リボンゴケになります。

沢の近く等の、湿度があり、開けた明るい場所の樹幹や岩上に自生しております。

葉は魚の鱗のような透明感と光沢があり、細長く平べったい姿に見えますが、ルーペで観察すると細かい葉が重なり合い、その様に見えていたことがわかります。

https://thebase.in/to_app?s=shop&shop_id=aka0578&follow=true

はじめまして。

以前ホームセンターで苔を購入しました。

とても綺麗なのですが名前がわかりません。

earthgreen様は沢山の種類の苔を詳しく掲載されてますため、もし苔の名前がおわかりで入手可能でしたら購入させていただきたいのですがお願いできないでしょうか?

お返事いただけましたら写真添付いたします。

よろしくお願い致します。

初めまして。

コメントありがとうございます。

写真の方、添付いただいて大丈夫ですよ。

自分の分かる範囲になりますが名前を調べてみよう思います。