Contents

ア行

アジアンタム

分類はイノモトソウ科ホウライシダ属アジアンタムになります。

薄くて小さな葉は非常に繊細な雰囲気があり、観葉植物として人気があるシダ植物です。

イヌカタヒバ

分類はイワヒバ科イワヒバ属イヌカタヒバになります。

沖縄、東南アジアが原産で園芸品種が日本各地で帰化している、常緑性のシダ植物になります。

秋には葉が赤褐色に紅葉し楽しむ事ができ、黄金シダとして盆栽や鉢植えに利用され、庭の観賞用としても楽しまれています。

ウチワゴケ

分類はシダ植物門コケシノブ科アオホラゴケ属ウチワゴケになります。

葉はウチワの様な特徴的な形をしており、湿り気のある樹幹や岩上に自生する常緑性のシダ植物です。

カ行

カタヒバ

分類はヒカゲノカズラ門イワヒバ科イワヒバ属カタヒバになります。

岩や樹の幹に着生し、地上茎は平面上に広がります。

イワヒバに似ていますが、枝が片方にだけ伸びることからカタヒバと名付けられています。

半日陰のお庭等でも育ってくれる丈夫な種類です。

クラマゴケ

分類はミズニラ綱イワヒバ目イワヒバ科イワヒバ属クラマゴケになります。

湿った山林下に、細い茎を地上に這わせ、そこから葉がでている小型の常緑性のシダ植物になります。

コウヤコケシノブ

分類はシダ網コケシノブ目コケシノブ科コケシノブ属コウヤコケシノブになります。

山地の湿度の高い樹幹や岩上に群生する常緑性のシダ植物です。

自生している所を見ると、もこもことしている葉はとても美しく、苔テラリウム等で活躍してくれると思います。

コバノヒノキシダ

分類はチャセンシダ科チャセンシダ属コバノヒノキシダになります。

山地の岩上や石垣に垂れ下がるように自生しているシダ植物で、葉はやや白みを帯びた緑色をしています。

コンテリクラマゴケ

分類はヒカゲノカズラ植物門ミズニラ綱イワヒバ目イワヒバ科イワヒバ属コンテリクラマゴケになります。

葉には光沢があり、青みがかった葉色はとても美しい、常緑のシダ植物です。

角度により見える葉色が変わる為、観賞価値が高く、人気のある観葉植物になります。

サ行

シシガシラ

分類はシダ綱ウラボシ目シシガシラ科ヒリュウシダ属シシガシラになります。

山地のやや湿った斜面等に自生している常緑性のシダ植物です。

やや立ち上がって生える葉を胞子葉、ロゼット状に広がる葉を栄養葉といいます。

スギナ(ツクシ)

分類はトクサ科トクサ属スギナになります。

春の風物詩であるツクシを生やすシダ植物になります。

鍋に入れ弱火で煮だして作る、スギナ液はうどんこ病・さび病・べと病等を予防する殺菌剤になるので、無農薬栽培や有機栽培に利用する事ができます。

また、ツクシは春の季語にもなっており、春の味覚として昔から親しまれてきました。

タ行

タマシダ

分類はツルシダ科タマシダ属タマシダになります。

日本に3種類程自生しており、葉が美しく丈夫で、初めての方にも育てやすい品種です。

チャセンシダ

分類はシダ植物門チャセンシダ科チャセンシダ属チャセンシダになります。

石垣や岩の割れ目等に自生する、常緑性のシダ植物になり、名前の由来は、葉が落ちて軸だけが残っている姿が茶筅に似ていることから名付けられたそうです。

トウゲシバ

分類はヒカゲノカズラ網ヒカゲノカズラ目ヒカゲノカズラ科トウゲシバになります。

薄暗い林床に群生することが多い常緑性のシダ植物で、葉は深緑色で、やや光沢があります。

トウゲシバは高い空中湿度にも適応するので、テラリウムやボトル内でも問題なく育ってくれます。

ナ行

ヌカボシクリハラン

分類はウラボシ科ヌカボシクリハラン属ヌカボシクリハランなります。

常緑性のシダ植物で葉の大きさは10~30センチ程になり、クリハランに比べ小型になります。

葉の裏に付く胞子嚢群が円形で不規則に付くことからヌカボシ(糠星)と名付けられたそうです。

ノキシノブ

分類はウラボシ科ノキシノブ属ノキシノブになります。

山地の樹の幹や岩の上等に自生するシダ植物で、葉は細長く楕円形で、濃い緑色をしています。

寄せ植えや盆栽にも使われ、名前の由来は家の軒下等に生え、シノブのように着生することから、ノキシノブと名付けられたそうです。

別名は七星草、金星草、落星草等、胞子嚢を星に見立てて名付けられています。

ハ行

ハイホラゴケ

分類はコケシノブ科アオホラゴケ属ハイホラゴケになります。

日陰の湿った岩の上や渓流の岩の割れ目等に着生する、常緑性のシダ植物で、透き通った葉がとても美しく、観賞価値の高いシダ植物になります。

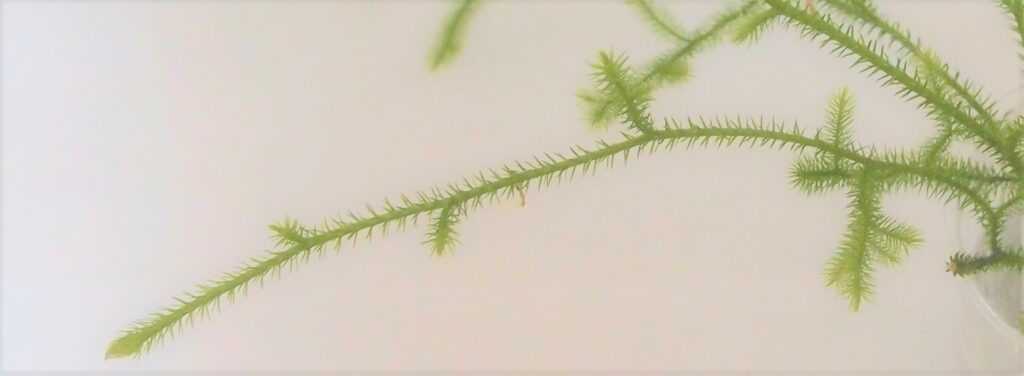

ヒカゲノカズラ

分類はヒカゲノカズラ植物門、ヒカゲノカズラ綱、ヒカゲノカズラ目、ヒカゲノカズラ科、ヒカゲノカズラ属、ヒカゲノカズラになります。

日当たりの良い場所に自生する常緑性のシダ植物になります。

乾燥に弱いので、苔テラリウム等での密閉空間で育てやすい種類になります。

ヒトツバ

分類はウラボシ科ヒトツバ属ヒトツバになります。

山地の岩や樹皮などに着生している常緑性のシダ植物で、根茎を張り巡らせて大きな一枚葉を立てるように付ける事から一ッ葉と呼ばれているそうです。

環境への適応能力が高く、江戸時代から園芸植物として人気があるシダ植物になります。

ヘラシダ

分類はウラボシ目イワデンダ科ヘラシダ属ヘラシダになります。

細長い単葉の葉をつけ、名前の由来も葉をヘラに見立て付けられたそうです。

丈夫で育てやすく、苔との相性も良いのでテラリウム等にも使用されます。

ホラシノブ

分類はウラボシ目ホングウシダ科ホラシノブ属ホラシノブになります。

常緑性の多年草で、葉は寒い季節になると赤みを帯び、紅葉するものが多い。

名前の由来は、洞に生える事から名付けられたそうです。

マ行

マメヅタ

分類はシダ植物門ウラボシ科マメヅタ属マメヅタになります。

樹木や岩等に茎を這わせる着生植物で、土壌に根を下ろさず、樹の上や岩等に根を張り、花、種子ではなく、胞子で増えていく植物になります。

名前の由来は、豆のように小さな丸い葉をもつ蔓状の植物である事から付けらたそうです。

別名はマメシダ、マメゴケ、イワマメ、マメヅル、イシマメ。

花言葉は愛らしさ。

https://thebase.in/to_app?s=shop&shop_id=aka0578&follow=true

コメントを残す